450년만의 외출

1998년 4월 안동 정상동 택지조성을 위해 이곳에 있던 분묘를 이장하던 중

조선중후기를 살았던 고성이씨 15세 李明貞(1504-1565)의 처 一善文氏가 미이라 상태로

발견되고, 이어 그의 손자인 이응태(1556-1586)씨가 염습 당시의 모습 그대로

확인할 수 있는 상태로 모습을 드러냈다.

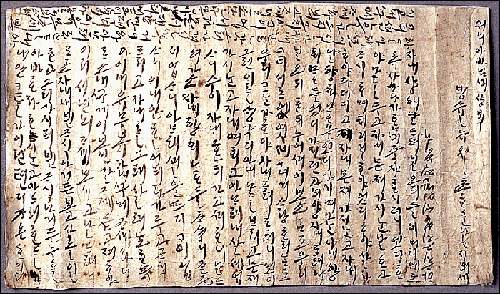

이응태의 부인이 죽은 남편에게 보내는 편지글이 눈길을 끌었는데,

원이 아버지에게로"로 시작하는 "思夫曲"은 남편을 여윈 아내의 애절한 사랑이 구구절절이

간절하게 표현되어 있어 보는 이로 하여금 눈시울을 적시게 한다.

▼이응태 부인이 남편에게 보낸 편지(1586년)

원이 아버지에게

병술년(1586년) 유월 초하룻날 아내가.

당신 언제나 나에게 "둘이 머리 희어지도록 살다가 함께 죽자"고 하셨지요.

그런데 어찌 나를 두고 당신 먼저 가십니까?

나와 어린아이는 누구의 말을 듣고 어떻게 살라고 다 버리고 당신 먼저 가십니까?

당신 나에게 마음을 어떻게 가져 왔고 또 나는 당신에게 어떻게 마음을 가져 왔나요?

함께 누우면 언제나 나는 당신에게 말하곤 했지요.

"여보, 다른 사람들도 우리처럼 서로 어여삐 여기고 사랑 할까요?

남들도 정말 우리 같을까요"

어찌 그런 일들 생각 하지도 않고 나를 버리고 먼저 가시는 가요?

당신 여의고는 아무리해도 나는 살수 없어요.

빨리 당신께 가고 싶어요. 나를 데려가 주세요.

당신을 향한 마음을 이승에서 잊을 수가 없고, 서러운 뜻 한이 없습니다.

내 마음 어디에 두고 자식 데리고 당신을 그리워하며 살 수 있을까 생각합니다.

이내 편지 보시고 내 꿈에 와서 말해주세요.

꿈속에서 당신 말을 자세히 듣고 싶어서 이렇게 써서 넣어 드립니다.

자세히 보시고 나에게 말해 주세요.

당신 내 뱃속의 자식 낳으면 보고 말할 것 있다하고 그렇게 가시니

뱃속의 자식 낳으면 누구를 어버지라 하라시는 거지요?

아무리 한들 내 마음 같겠습니까? 이런 슬픈 일이 하늘 아래 또 있겠습니까?

당신은 한갓 그곳에 계실 뿐이지만 아무리 내마음 같이 서럽겠습니까?

한도 없고 끝도 없어 다 못쓰고 대강만 적습니다.

이 편지 자세히 보시고 내 꿈에 와서 모습 자세히 보여주시고 또 말해 주세요.

나는 꿈에 당신을 볼 수 있다고 믿고 있습니다.

몰래 와서 보여 주세요.

하고 싶은 말이 끝이 없어 이만 적습니다.

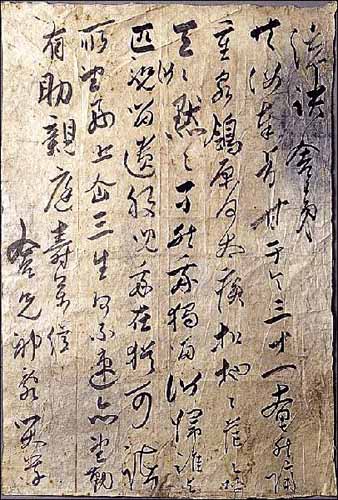

▼형(이몽태)이 동생(이응태)에게 보낸 시(輓詩)

泣訣舍弟 : 울면서 아우를 보낸다.

共汝奉旨甘(아우와 함께 어버이를 모신 지가)

于今三十一(이제 삽십일년이 되었네)

奄然隔重泉(갑자기 이 세상을 떠나니)

영原何太疾(어찌 이렇게 급하단 말인가)

拍地之茫茫(땅을 친들 그저 망망하기만 하고)

呼天之默默(하늘에 호소한들 대답이 없구나)

孤然我獨留(외로이 나만 내버려 두고)

汝歸誰與匹(죽어서 뉘와 더불어 함께 할런지)

汝留遺後兒(자네가 남기고 간 어린 자식)

我在猶可護(내 살았으니 그래도 보실필 수 있구려)

所望好上仙(바라는 바는 어서 하늘에 오르는 것)

三生何不遠(삼생은 어찌 빠르지 않을쏜가)

亦望勸有助(또 바라는 건 부지런히 도움을 내려주어)

親庭壽萬億(부모님이 만세토록 장수하시는 거라네)

舍兄神亂哭草(형이 정신없이 곡하며 쓴다)

▼미투리:

삼(麻)과 머리카락으로 섞어 짠 짚신(대렴용)이다. 신발을 쌌던 한지에 고성 이씨가

"신어보지 못하고 죽었다"는 글이 적혀 있었다.

▼직령:

칼깃의 면포 겹 직령은 대렴용으로 길게 접혀져서 시신의 상부를 덮는데 사용되었다.

당시 대표적인 남성용 포로서, 소매가 넓어졌으며 무 역시 큰 주름 양식으로 새롭게 변화된

새로운 양식의 직령임을 알 수 있다.

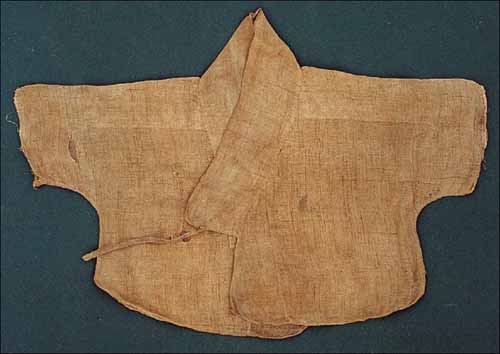

▼동자상의:

고성이씨의 어린 아들의 것으로 추정되는 이 상의는 거친 삼베는 제작된 것인데,

소렴용으로 머리 부분을 덮고 있었다

▼홑.액주름

▼흑단령:

소렴용으로 시신을 감쌌던 아청색 면포 홑단령이다.

좌임으로 둘려져 있었다. 허리에는 가는 도아를 매고 있었다

▼겹철릭

▼겹개상고

자료출처:안동대 박물관

황의종-하얀이별

kiss1004 ..좋은 자료 감사합니다

|